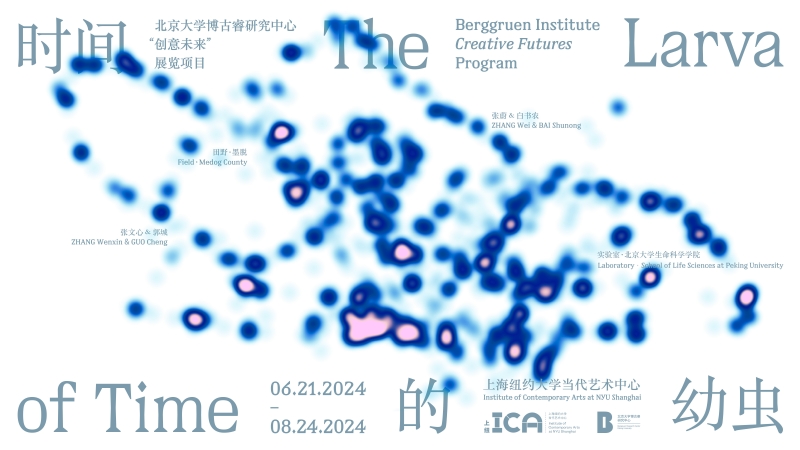

时间的幼虫

轻盈的蝶翅⻜舞过数⼗万载,⽽分化的起点始于⻘藏⾼原东南部。彼时的海南和台湾等岛屿通过陆桥与⼤陆相连,⽖哇岛、苏⻔答腊岛、婆罗洲岛与泰国—⻢来半岛构成了巽他古陆。[1]

昆虫们在浩瀚的云彩和转瞬即逝的音节中告别了它们的名字,嗡嗡作响、刺痛、嗡嗡作响、掠过、爬行和钻出隧道。[2]

凡冒⿎,必以启蛰之⽇。[3]

引子:可见之前

蝴蝶之蛹,是一种黑洞一般的“可知边界”,即使在显微CT成像下,蛹中宇宙仿佛变得可视,但从幼虫到成虫之间的跃变,仍然是一个幽灵过程。某种来自祖先的、关于“再现”的鬼魂,仍然在出没。再现,故而成为能把握的世界。尽管我们的知识装置已经愈发向获取万物数据的过程倾斜,蛹似乎象征着再现的事件视界,是成为知识过程之前的混沌。在拉丁文里,成虫是“imago”——可视之像,而“幼虫”(larva)则和“面具”、“鬼魂”同源——可见之前。米歇尔·塞尔(Michel Serres)曾经比较过“展现在我们面前的世界”和“被理解的世界”,在后者的描述里,它通过眼睛瞳孔中的黑洞进行光学的逆投射,以“图像”的形式鬼魅般存在于心灵内部。[4]这种视觉显现也是某种现代性欲望的显影,以“看见”作为锚定认知的方法,并以“看见”作为认知过程的结束。汉斯·约尔格·赖因贝格尔(Hans-Jörg Rheinberger)将“(把对象)渲染为可见的行动”(the act of rendering invisible)视作现代科学的一种基础姿态(the fundamental gesture of modern science in general)[5],用彼得·加里森(Peter Galison)的话来说:“我们想要看见……我们想要可以说出:‘那里有一个黑洞’。”[6]

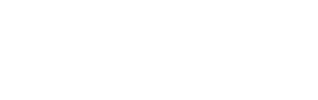

墨脱田野中拍摄的蝴蝶。摄影:张文心。

古希腊时期,人们便观察到蝴蝶在蛹期是几乎静止的,如同幼虫为自己造了一口棺材,而在西方古典世界,“蝴蝶”和“灵魂”(psyche)常被互喻。这种隐喻捕获了蛹这一“面具”背后物质和时间的神秘性——蛹中世界是被凝固的外壳所承负的隐秘流动(事实上,蛹的内部确为液体),是一个潜在的、无法被充分解释的空间。

在现代科学语境下,对蛹中世界的成像(imaging)是时序(time based)的,其中一些实验也涉及对它的介入和暴露。2024年发表在《细胞报告物理科学》杂志的一篇论文[7],讲述了麻省理工学院的研究员如何切开昆虫像纸一样薄的蛹,剥去一小块角质层,露出翅膀正在生长的膜,并利用斑点相关反射相位显微术观察蝶翅如何缓慢成型。这种成像也是部分(partial)的,它并不意图形成对观察对象——尤其是对一个不断诡谲变幻的观察对象——的完整捕捉。

在蛹的情境里,观察意味着刺穿,不论是使用探针还是射线。在一些更残酷的实验中,蛹被截断,以便于观察它的哪个部位决定着幼虫的发育。但不论截断还是刺穿,都如同让混沌生窍,是对蛹中生命过程的泄漏(leak),这便是“可见”的代价。它让更绵密、内隐的时间成为了物质截片和数据序列,在变得清晰的同时,蛹中的世界似乎丧失了自己时间的“潜性”(latency)。幼虫并不“是”(is)蝴蝶,它在未成型中“成为”(becoming)蝴蝶。潜性时间的意义恰恰在于,它可能融化对于将明确时序坐标作为不同存在态的分水岭的渴望,从而让我们将致密的观察投注到“潜在”(potential)之中。如艾琳·曼宁(Erin Manning)所言,我们从来都不是在事物的最终形态中全面地认识它,而是通过它逐渐滑入经验的边缘。

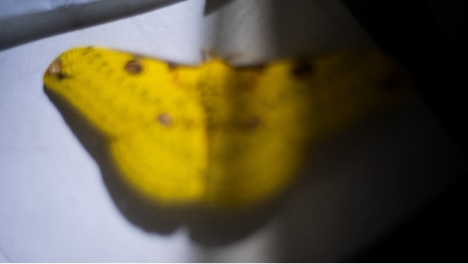

作品细节:郭城,《石蛹》,2024。铝、滚珠丝杆、步进电机、LED、定制电路、定制软件、混合材料。上纽ICA, 2024年6月21日—8月24日。摄影:郭城。

对蛹的认知过程依赖技术工具,而其自身也可能成为一套跨尺度的观念工具,这也是策展项目“时间的幼虫”的关键视角:我们如何去知晓和“辨识”(recognize),而不以静止的方式“看见”(see)“可见之前”的混沌里那恒常流变的、拒绝被截获/切片的、鬼魂般的生命。在扩展意义上,混沌既是蝶蛹内部的微观蛋白汤,也是在大尺度行星时间里模糊成团的地质和气候过程。科学和认识论技术在彼此的出场和退隐之间,不试图将“可见之前”的世界渲染在视线中,并在这种不试图“看见”的前提中,承认认知的渴望:想要可以说出,在“可见之前”里,有一只蝴蝶。

作品细节:张文心,《颤室》,2024。混合媒介装置(透明菲林UV喷绘、声音装置、增亮膜)。与赵嘉旌共同创作。上纽ICA, 2024年6月21日—8月24日。摄影:张文心。

化变:震颤之蛹

罗安清在《生活在受损星球上的艺术》(Arts of Living on a Damaged Planet)的引言中提出这样一种时间观念:当代人类借由“多种时间”席卷世界,而非建构单一的未来。这期间的每一种时间推演都会在地球上留下明确的痕迹。[8]

“时间的幼虫”是北京大学博古睿研究中心“创意未来”领域下的跨学科策展及研究项目,于2022年夏天开启。参与该项目的四位工作者分别是白书农、郭城、张蔚与张文心。项目在初期并没有绝对明确的研究目的或方法,而更像是一个互渗的过程。这里固然有我们可能熟知的部分——艺术家走入了拉图尔意义上的实验室环境:机器、设备、试剂、技术、人员,“铭文装置”(inscription device)的创造和积累,语义的流动;但更多的是陌生感:当互渗的目的并非追踪特定形式的知识如何被生产和解释(不论是科学还是艺术),也并非为艺术创作提供“科学养分”,在很长一段时间里,目的是悬置的,参与者各自的经验空间彼此触碰,而并不构建,甚至无从构建。在项目的第一次交流中,二位艺术家都表达了对“边界”的兴趣——郭城好奇于演化过程中是否存在截然分明的物种分水岭,人为环境又如何介入演化的箭矢;张文心则从疾病与复生出发,关注人与非人的纠缠,并试图借此探究身心关系与生命边界。

作品全局:郭城,《月亮》,2024。帐篷、布料、铝、LED、混合材料。上纽ICA, 2024年6月21日—8月24日。摄影:郭城。

随着时间推移,两位生命科学家的工作也渐次敞开:课题组会、实验室、抑或地下车库饲养蝴蝶的秘密基地,当物质性和感知经验涌入,原本模糊的概念轮廓也逐渐拥有了更多的笔触。“边界”在郭城的创作中更多流向对以实验室为代表的人造环境的控制与失控的讨论,以及其间观察视角的切换和糅合;在张文心的作品里则勾勒为对生境与种群、个体感知时间与地质时间的关系,以及对“生命之树的分支与落叶”的探究。而在白书农的写作中,生命的边界不仅是一个生物学问题,也是一个哲学问题。在他看来,物种感官分辨率的有限性,决定了其对周边世界中实体的辨识和对实体间关系的理解和判断。他还提出,尽管“环境因子”是生命系统的构成要素,但生命与生命或者“膜”与“膜”之间,始终是渗透性的,生命以漩涡的形式和湍流共存,边界永远以时间事件的形态存在,而大尺度的时间则更可能揭示出某种关于“活”的本质。正如在张蔚的研究中,枯叶蛱蝶基因的平衡稳定过程暗藏了环境地理演化和自然选择驱动的双重底色。回到艾琳·曼宁的说法,在这个过程中发生的知识模式尚未被界定——它们横跨于关系领域中活跃的运作方式之中。它们仍然处于行动中(in-act)。[9]

作品全局:郭城,《占位者No.2》,2024。风力发电机叶片、电缆、锡、LCD屏幕、混合媒介。上纽ICA, 2024年6月21日—8月24日。摄影:张文心。

这种行动状态也将二位艺术家带到了张蔚课题组的田野所在地——雅鲁藏布江大拐弯下游,喜马拉雅南麓的西藏自治区林芝市墨脱县。这个我国最后一个通公路的县城只能“双进单出”,极高的山地切割深度也使得这里的垂直气候变化和生物多样性极为丰富。用郭城的话来说,刚抵达之时,甚至无法对这个地方形成感官分辨率:“所有东西是糊在一起的,不知道要看什么,直到跟研究者相处了几天后,才看见更多的东西,看见毛虫和蛹,看见拟态的昆虫。”艾伦·韦斯曼(Alan Weisman)曾经在《没有我们的世界》(The World Without Us)[10]中描述过人类突然消失后的地球,人造的一切被扰动和反噬。墨脱则像是一个尚未被人为建造的,原本就“没有我们”的世界。在这里,蝴蝶翾然旋舞,宛如大地兀自生成了一块彩毯。

张文心回忆道:“如果你走入一片原始森林,你会发现一切都在同时发生,我们拥有了与更多的事物——不论是生命还是非生命——共鸣的能力。”墨脱也是张蔚课题组长期的田野点,她的研究在宏观层面解析出喜马拉雅山脉东部地区为枯叶蛱蝶属蝴蝶的起源地与分化中心。这份研究发现枯叶蛱蝶的早期多样化与中新世晚期和上新世早期青藏高原隆升处于同一时期。换言之,宏观的地质变化和地理时间也在物种演化里起着作用。

墨脱考察中的灯诱。摄影:张文心。

对这种跨尺度时间的领悟,是在墨脱的多次田野过程中涌现的。在墨脱,二位艺术家不仅经历生境从模糊到清晰的流转,也融入了在抽象科学底部流淌的具体过程,由虚空概念中的确凿之地进入充满身体经验的混沌之野。“边界”以更细碎的、不稳定的形态生成和消弭,不断引发振动的感受和思索。在灯诱时无意中吸入并造成过敏反应的鳞粉,悄悄提示着人和蝴蝶的边界仅仅通过呼吸便会颤动。“当灯点亮,无数种类的飞虫就从四面八方飞来,围在温暖的人造太阳旁边。与此同时,五名年轻的科学家也像追逐信仰一般,围在这座小小的灯塔四周,一直到凌晨3点——人和虫的同构瞬间。”她在田野笔记中如此写道。

埃马努埃莱·科奇亚(Emanuele Coccia)在《变形》(Metamorphoses)中写道:“生命总是那非生物之物的轮回,是矿物元素的拼凑,是一场行星物质的狂欢——盖娅,大地——不断展现出新的面貌,并从最微小的粒子中创造出新的存在方式。”[11]墨脱似乎是一个行星物质自在流淌之地,物与非物,人与非人于此共生——这并非浪漫化的推想,而是具身性的领会。同样在《变形》中,科奇亚也提出了他对于深时中的物种关系的理解:“进化是一场时间中的伪装,每个物种都在更换面具——因此,正是同一生命的蜕变。”[12]科奇亚并非在描述某个一成不变的具体生命,这里的“同一”恰恰指的面具之下由物质交换和信息绵延所构成的不可分割的连续存有(being),一种属于时间的幼虫(“面具”)。“时间的幼虫”在两年里所经历的则是一次关于化变的共思,是由四位参与者通过书信往来、互访、对话和田野所共同搭筑的,一个亲密亦广阔的无形茧体。

尾声:逆飞的蝴蝶

蝴蝶是向导。它似乎是在时间中逆向飞行、复归于茧,潜入未成型的时空。在两年间创作的11件/组作品,2024年夏天呈现于上海纽约大学当代艺术中心(上纽ICA)。上纽ICA的空间被转换成一条经验的甬道:有光之处和黑暗之处、地面和地下,形成同一颗茧的阴阳。《捕网迷宫》是一个白色的沙池,其间散落着科研“剩余物”(如田野中使用的工具)与生物“分泌物”(树脂打印),它们交融为彼此的路径。在鳞翅目昆虫调研中常见的捕网和动态可视化蝴蝶翅影的雕塑并置,在艺术家看来,挥动捕网要求人按照蝴蝶的飞行方式行动,进而在模仿间形成某种跨越边界线的咬合——只有部分地“成为”蝴蝶才能捕获到蝴蝶,而《捕网迷宫》正是对一系列咬合瞬间的凝结。

墨脱考察捕捉蝴蝶。摄影:张文心。

自墨脱之后,二位艺术家延展了更多对“边界”的沉思——物种边界,物质边界,时间边界,感知边界,而这些边界往往以动词而非名词的形态存在:涌动、浮现、变形、退隐、关联、解绑、沉降、印刻、蒸腾。张文心的一系列创作,似乎更关注人和蝴蝶/昆虫如何在物种边界投下的暗影中(可能无意识地)“成为彼此”,而郭城则似乎更聚焦于自然与技术的边界如何锯齿状地产生,并通过显见地将其置于前景来推演这种嵌合在时间中的荒诞。

一层有更多人类科学的踪迹:被回收的科学工具、被轻微处理的金相显微镜下的蝴蝶眼斑(《胚胎河流 》)、激素级联反应数据(《荷尔蒙梯瀑》)的视觉转换,而地下一层的空间——以郭城的作品《月亮》为转折——则展开了一个更为诡谲的叙事世界。有多种假说解释昆虫(尤其是鳞翅目昆虫)在夜晚被光吸引并聚集的行为。其中一种假说认为,昆虫利用月光进行导航,当人造光源出现时,它们误将其当作月亮,并试图保持恒定角度飞行,最终被光源吸引。《月亮》的一面看上去像灯诱布,另一面则仿佛隐约显现出化蛹过程的定格图景。观众接近作品的过程仿佛夜间的昆虫被灯光所吸引。从明朗的大厅到暗空间的沉降过程,也犹如从蝴蝶退行到某种混沌之蛹的过程——只是“蛹”在这里不仅仅象征着“可见之前”和对可视化的拒绝,也意味着对此起彼伏的多种可能性的关照,从可辨识、孤立(singular)、鳞翅绮丽的被“学科”化的知识,回卷到等待魔法展开的成虫盘里。在《颤室》里,张文心邀请人们调用听觉,投射从蛹至蝶的过程中心跳、溶解、羽化和振翅的过程,《占位者》系列和《雾取》则以怪诞的方式描摹着人造物和环境之间模糊不清的界限,人造物品在宏观或微观层面可能成为新的“生态占位者”——废弃于自然后,又可能重新生成和物种世界的关联。在光线更暗的地下一层,视觉强度降低之时,一些暧昧的可能性反而萌生,如唐娜·哈拉维(Donna J. Haraway)所言:科幻与社会现实之间的边界是一种视觉幻象。[13]

展览现场:“时间的幼虫”——白书农、郭城、张蔚、张文心的展览。上纽ICA,2024年6月21日—8月24日。 摄影:张文心。

这里是一间实验室,也是墨脱,是变质岩体的切面,是复眼下的观看,是诱捕飞虫的月亮,是上述所有的折叠。所谓的“动物性的深渊”(animal abyss)并不是一个黑洞或者一条鸿沟,而是将诸种潜在的形态囊括在茧中。在这颗茧中,所有人暂且忘记了自己原初的身份与习惯,合作并非“跨学科”而更像是“未学科化”——非完美的、未竟的、幼虫一般的——便是这个项目的基础立场。故此,“时间的幼虫”或许可以由此成为一段关于“茧/蛹”的推想:它是棺柩与坟茔,子宫与原始汤,也是自我起源的实验室、消化并创造自己的容器。所有参与者的真实经验与创作,倒影出无法被妥善翻译的metamorphosis:每个metamorphic的存在,都由“他者”组成,并有“他者”栖居于身的,如埃马努埃莱·科奇亚所言,“metamorphosis就是命运”。

[1] 张蔚《揭秘雨林第一伪装大师“枯叶蝶”》https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_20009039

[2]Le Guin, Ursula K. ‘She Unnames Them’, The New Yorker, 21 January 1985, https://www.newyorker.com/magazine/1985/01/21/she-unnames-them.

[3]《周礼》 卷四十,《挥人》篇

[4] Ingold, Tim. The Life of Lines. New York: Routledge, 2015, 74.

[5] Rheinberger, Hans-Jörg (2009) ‘Sichtbar Machen: Visualisierung in den Naturwissenschaften’ (Making visible: Visualization in the natural sciences), in Klaus SachsHombach (ed.) Bildtheorien. Anthropologische und kulturelle Grundlagen des Visualistic Turn (Image theories. Anthropological and cultural foundations of the visualistic turn), Frankfurt a. M.: Suhrkamp, pp. 127–45.

[6] Galison, Peter, and Elizabeth Kessler. “To See the Unseeable: Peter Galison in Conversation with Elizabeth Kessler.” Aperture, no. 237 (Winter 2019). https://archive.aperture.org/article/2019/12/01/to-see-the-unseeable.

[7] Totz, Jan F., et al. “Cell Membrane Buckling Governs Early-Stage Ridge Formation in Butterfly Wing Scales.” Cell Reports Physical Science 5, no. 7 (2024): 102063.

[8] Anna Lowenhaupt Tsing et al., eds., Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017), 7.

[9] Manning, Erin. The Minor Gesture. Duke University Press, 2016, p. 30.

[10] Weisman, Alan. The World Without Us. Thomas Dunne Books, 2007.

[11] Coccia, Emanuele. Metamorphoses. John Wiley & Sons, 2021

[12] lbid.

[13] Haraway, Donna J. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. In Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, 149–181. New York: Routledge, 1991.

简介

活动主办方:

博古睿研究院中国中心

机构

上海纽约大学当代艺术中心

龙星如

独立策展人活动时间:

2024-06-21

活动地点:

上海纽约大学当代艺术中心 展厅

活动状态:

已结束

嘉宾