许煜︱“起风了”——悼斯蒂格勒

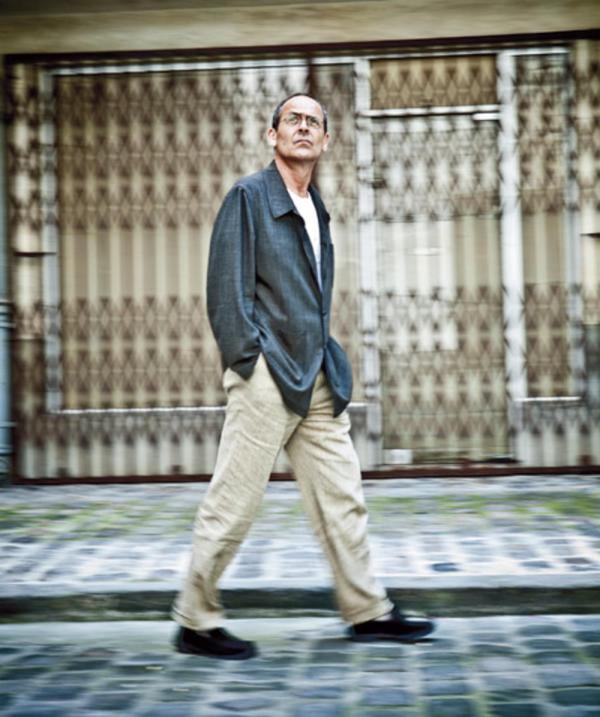

贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler),1952.4.1-2020.8.6

我如何可以相信Bernard已经离开我们了呢?

可能这是真的,但我不相信,也不会相信。

8月7日我一醒来就收到Bernard离世的消息,我听他生前的电台访问,依然能感受到他的存在,他的慷慨,他温暖的招呼和笑容,但我已无法止住我的泪水。一周前,我仍和Bernard通电话,我们讨论8月底在法国阿尔勒(Arles)的研讨会,以及将来的计划。他的声音比以前软弱,但很积极。他埋怨手机坏了,打印机也坏了,但他又不能在网上买,因为需要用手机接收验证码,但是他仍然继续写作。8月6日,我突然感到一阵不寻常的虚弱,肚子不断地抽痛,类似的情形两年前发生过一次,那时,我的朋友兼编辑自杀了;我拖着疲惫的身体到邮局寄高丽参给Bernard, 但因为新冠,邮局关门了。回到家后,我想写信给他,告诉他我编辑的、有他参与的两本期刊专刊就快出版了。但我没有写,我也没想到,我再也没有跟他说话的机会了。

我2008年11月与 Bernard在伦敦相识,虽然之前我已在他的讲座上见过他。我与一名同事一起到圣潘克拉斯火车站(St. Pancras Station)去接他。那时我年轻,兴奋,同时又很焦虑。之前我已读过他的《技术与时间》(La technique et le temps)第一卷、他和德里达的《电视回声影像学》(Échographies de la télévision. Entretiens filmés),看了《伊斯特河》(The Ister),一部由他的长期译者兼朋友丹·罗斯(Dan Ross)以及大卫·巴里松(David Barison)制作的纪录片。我几乎每年都和学生一起看这部片子。就像所有人一样,我很好奇他是怎么从一个银行抢劫犯成为哲学家的。我那时已经仔细研读过海德格尔的《存在与时间》以及海氏后期著作,我以为自己已经洞悉了海德格尔技术思想的某些问题。但阅读《技术与时间》卷一令我极度兴奋。我逐句通读过几遍,每次都是非凡的经历。Bernard用“技术”(或者说“第三持存”[tertiary retention])的概念解构了海德格尔的“存在”概念,并打开了海德格尔思想的一个突破口,进而从内部将其予以重构。

但是,更令人印象深刻的是他解构西方哲学史的计划。对他来说,技术实际上是第一哲学,但它被哲学史压抑了(弗洛伊德意义上的压抑)。《技术与时间》前两卷致力于对海德格尔和胡塞尔现象学的解构;第三卷是对康德《纯粹理性的批判》的解构,以及对法兰克福学派批判理论的批判。

《技术与时间》第三卷也是Bernard针对工业资本主义的政治性著作的开端,此后他在这个方向上出版了超过三十多本书。Bernard并不反对工业本身,而是反对工业资本主义的视野,同时反对各种形式的犬儒主义。技术工业,尤其消费主义,重视短期的获利能力,因此并没有担负起照怀大众——特别是年轻一代,格蕾塔·桑伯格(Greta Thunberg)的一代的责任。正是在这样的条件下,技术变得有毒。从《技术与时间》的第三卷开始,Bernard试图通过对马克思、弗洛伊德、西蒙东(Gilbert Simondon),对生物学和经济学等的阅读,系统地寻找新武器。Bernard在2006年与朋友们一起创建的工业艺术(Ars Industrialis)协会的任务,便是致力于工业的转型。他生前在巴黎北部圣丹尼的项目则是与工业伙伴和银行合作,发展一种新的政治经济,他称之为“贡献性经济”(the economy of contribution)。

我仍然记得那是个下雨天。他像个典型的法国知识分子,穿了件黑色大衣,戴着帽子,但我还是把伞递给了他。他一开始拒绝,后来还是接受了。Bernard非常友好,问我在读什么。我告诉他,我正在读他的半自传《付诸行动》(Acting Out)和哲学史家皮埃尔·阿多(Pierre Hadot)的另一本书。他很吃惊。我那时刚从重病中恢复过来,他的哲学与古代灵修之间的共鸣使我着迷。在后来的会议上他发表了主题演讲,我也做了一次报告,Bernard对我关于关系的研究非常感兴趣,叮嘱我与他保持联系。几个月后,他到伦敦大学金匠学院与大卫·格雷伯(David Graeber)、雅安·莫里耶-布当(Yann Moulier-Boutang)辩论(活动由斯科特·拉希[Scott Lash]主持,当时一名俄罗斯艺术家,自称阿甘本[Giorgio Agamben]的粉丝,在演讲者面前拉屎以解释他所理解的抗争),Bernard邀请我到他巴黎的研讨会上谈我的研究。后来他同意指导我的博士论文。Bernard对我来说是英雄和巨人,每次和他讨论论文时,我都觉得自己是在浪费他的时间。但是Bernard热情且慷慨,他从不把我当学生而是当朋友,他对我的研究十分感兴趣。我并没有第三持存来记录这些场景,但是很多细节仍然历历在目。我还记得在一次会议中,Bernard叫我不要读太多的海德格尔,因为每个伟大的思想家只有一两本代表作,对他来说,海德格尔的是《存在与时间》。有一次,在我们等过马路的时候,他说有一个人我以后必须认真对待,那就是雅克·德里达。我2016年出版了论文《论数码物的存在》(On the Existence of Digital Objects),Bernard慷慨地写了序言。

当我从伦敦移居巴黎并开始在他的研究与创新学院(Institut de recherche et d'innovation)工作时,我才更加了解 Bernard。IRI是他于2006年辞去蓬皮杜中心文化发展部主任一职后与文森特·普伊赫(Vincent Puig)创建的研究所。在担任蓬皮杜艺术中心主任之前,他应音乐家兼作曲家皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez)的邀请,成为音乐-声学协调研究所(IRCAM)的主任。我从没有遇到过比Bernard更传奇的人:从农场工人,到爵士酒吧老板,再到银行抢劫犯,在现象学家杰拉德·格拉内尔(Gérard Granel)的帮助下在监狱里学习了五年哲学,成为利奥塔的硕士生和德里达的博士生,此后负责多个研究项目,包括1980年代与国家图书馆合作的数字化项目。接着他成为国立视听研究院(INA)的署理主任,然后是IRCAM主任,2018年他从IRI退休。

后来我离开法国前往德国工作,但与Bernard的关系更加紧密。他曾在我工作的吕讷堡大学(Universität Lüneburg)担任了一个学期的客座教授,其后又在洪堡大学继续当了一学期客座,那时我刚好住柏林,因此我们几乎每周都见面。自2012年起,我每年都会去法国中部的埃皮诺(Epineuil)乡下上他的暑期学校,Bernard和他的家人为受邀者和学生们组织了为期一周的研讨会。那是思想与友谊的盛宴,不幸的是它在2017年戛然而止。但随着Bernard的离去以及新冠疫情爆发,2010年起我每年都向往的法国夏天似乎也离我越来越远了。

2015年,我第一次与Bernard和他的家人一起回中国。Bernard总对所有人说,是我把他带到了中国,但我认为情况恰恰相反。那时我已经在欧洲生活了十年,其间,我每年只回香港几天探望父母,没有去内地。与Bernard一起去杭州讲学对我来说是个重要的事件,感谢中国美术学院现任院长高士明和他的同事们,让我重新发现了中国。我们2015年开始在杭州教授大师班,这期间我几乎每天都和Bernard一起共进午餐和晚餐。在许多个温暖的春晚,我们在学院旁边意大利餐厅的露台上觥筹交错,谈论哲学。我还记得那是2018年,Bernard喝着酒,抽着烟,突然对我说,你还记得我曾经叫你不要读海德格尔吗?我回答说,是的,我记得,那是十年前,但是我没有理您。他笑着说,我知道你不听我话,我现在认为我错了。2016年,我出版了第二本专著《论中国的技术问题——宇宙技术初论》(The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics),是我对海德格尔1953年的论文《技术的追问》的回应和批评。在这本书中,我提出了与Bernard不同的海德格尔读法,尽管此书第二部分对于京都学派和新儒家的解构,仍然有赖于他对海德格尔的世界历史观的批判。我将这本书献给了Bernard,因为如果没有我们之间的多次讨论,没有他对我叛逆精神的肯定,我将无法迈出这一步。然而,这本书也给Bernard带来了问题。Bernard不同意我的看法——不是我对海德格尔的阅读,而是我对法国古生物学家安德烈·勒鲁瓦-古尔汉(André Leroi-Gourhan)的解读,这或许是我与他的哲学冲突。我们在2018年的成都之行中讨论了这件事,记得当时恰好是在和他儿子奥古斯丁一起去看熊猫的途中;我们原本应该在2019年的台北研讨会上就此事展开辩论,但却没有做到;最后,我们决定把辩论挪到Angelaki期刊的宇宙技术特刊上,然而特刊发行的时候刚好是他去世的那天。Bernard在2020年4月住院期间忍受了很多痛苦,却还是非常慷慨地完成了这篇文章。可惜他改变了论文的方向,所以我们计划中的辩论从未真正发生。

Bernard留下了许多关于哲学和技术的原创性和开创性工作。他从不局限于单一学科,也从未对任何肤浅的跨学科研究感到满意。他一直在努力发明新的思维和实践,打破各种各样的界限,让我们窥见未来和希望。他是灾难的思想家,或者更准确地说,是悲剧的思想家,他从未错过使偶然事件成为哲学上的必然的机会。尽管如此,Bernard仍然亏欠我们他承诺过的多本《技术与时间》。Bernard曾经几次向我提起他在监狱里的一段很不寻常的经历。在一次迷幻式的体验中,他写下了一篇文章,当时他也不太明白自己写了什么。他拿给格拉内尔看,后者告诉他:“这将是你的哲学。”这些内容写进了在他的博士论文,后来论文答辩委员会成员之一的马里翁希望发表这一部分,但Bernard拒绝了。该部分应该作为《技术与时间》的第七卷出版,尽管我们仍在等待第四、第五和第六卷。据Bernard所说,这个神秘的部分是关于螺旋形的。我从没有读过这些文字,但我在想它是否有可能与我在《递归与偶然》(Recursivity and Contingency)中描述的内容相近,我这本书的导论的标题叫“一种迷幻的生成”(A Psychedelic Becoming)。Bernard读了《递归与偶然》,他认为我处理的德国观念论和控制论的问题很重要,他把书推荐了给法国出版商。但是遗憾的是,我们从未讨论过“递归”与他的“螺旋”概念之间的关系,因为去年我错过了这个机会。

去年我们在湖边散步时,我告诉他,我曾在2016年与他的老朋友石田英敬和东浩纪一起喝醉过。Bernard非常兴奋,他说出狱后从未真正醉过,但是他可能想要有一次例外。 在餐厅里,他点了一瓶酒,无奈因为我的身体尚未从《递归与偶然》所造成的虚耗中恢复过来,我最多只能喝一杯。Bernard不得不把半瓶红酒带回酒店。我错过了让他喝醉的机会,或者我也让他失望了。毕竟,Bernard是一个不需要酣醉的悲剧主义者(tragist)。

今年,我原本希望能再次在杭州见到他,但因为疫情,所有活动都取消了。我最后一次见到Bernard是在2019年11月,当时我们应台北国立艺术大学之邀,一起去台湾教授大师班。我原本应该在12月去巴黎参加他的年会,但我实在精疲力尽而不得不取消行程。尽管今年的会议仍将在12月如期举行,但Bernard已无法赴约。Bernard选择在一个贫乏的时代离开我们,在这个时代,愚蠢成为常态,政治不过是谎言,肆虐的疫情加剧了一切他终其一生都在与之斗争的恶。自2016年以来,Bernard经常谈论梦想和梦想的必要性:工业资本主义摧毁了做梦的可能,它只能通过操纵注意力来生产消费主义。

在他看来,做梦的官能是被康德所忽视的。Bernard是一个梦想家,他梦想着不可能,因为那是哲学真正的对象;他是一个与愚蠢战斗的悲剧英雄,正如他的口头禅——“必须战斗”(il faut combattre)。Bernard高度评价宫崎骏的动画片《起风了》,对他而言,这部电影是说明梦想与技术关系的绝佳例子。所有技术都是梦想的实现,但梦想也可能成为噩梦,正如在药理学中,所有的药既是解药,又是毒药。Bernard继承了柏拉图和德里达,成为二十一世纪的技术药理学家;然而,今天的科技大学几乎很少有不为工业服务的,它们或许会谈论伦理,却不再需要哲学,因为它们都失去了做梦的能力。“起风了”来自Bernard最喜欢的瓦莱里诗歌《海滨墓园》(Le cimetière marin)中的一句话,这首诗的结尾如下,我想这或许也是Bernard,继尼采之后的最伟大的悲剧主义者,会留给我们的话:

起风了!……

只有试着活下去一条路!

无边的气流翻开又阖上了我的书,

波涛敢于从巉岩上溅沫飞迸!

飞去吧,令人眼花缭乱的书叶!

迸裂吧,波浪!用漫天狂澜来打裂

这片有白帆啄食的平静的房顶。

——卞之琳 译

责任编辑:丁雄飞 / 校对:张艳